월루(月淚) - 달의 눈물

월루(月淚) - 달의 눈물.

우리나라 민속 중에 흡월(吸月)이라는 의식이 있다.

수태(受胎)를 빌기 위하여 여인네들이 보름달을 보며 달의 정기를 흡식(吸食)하는 것인데,

이는 달의 정기(精氣)를 머금으로서 음정(陰精)을 취하여 포태(胞胎)를 기하고자 하는 것이다.

여인도 음(陰)이요,

달님도 음(陰)이라,

달의 기운을 받아 여인의 혈(血)을 돕고자 하는 것이니,

혈(血)의 맺힘이 곧 뱃속의 태아(胎兒)인지라,

사뭇 그럴듯한 유감주술(類感呪術)의 하나라 하겠다.

그런데, 나는 이 민속 중에 하나 의문을 갖는 게 있다.

“달 마시기” 또는

“달빛 마시기”

바로 이 부분이다.

‘달빛 마시기’를 주제로 그럴싸하니 설(說)을 푸는 명상객들을 가끔 만나기도 한다.

그런데, 달빛(月光)을 마신다는 표현은 내게 너무 게걸스럽게 느껴지는 것이다.

“달빛은 내 영혼에 나리시는 것”임이라,

달빛은 내가 주체적으로 외부의 것을 탐하여 견인하는 대상이 아니다.

달님이 자애(慈愛)로서 내 영혼을 적셔 주시는 것임이니,

나는 그저 수동적으로 받을 수 있을 뿐이다.

나는 달님에게 맡겨진(任) 것이다.

마신다는 행위에는,

불가불(不可不) 내 욕심이 작동하지 않을 수 없음이다.

흡월의식(吸月儀式)이라는 포태를 비는 행위에서도

한 줌이라도 더 마시고자 하는 의욕이 내재하는 한,

거기에는 조금이라도 내게 더 보탬이 되고, 이익이 되어야 한다는

원망(願望)이 서려 있음이다.

이 욕심을 달님이 차마 내치지 못하고

젖빛 품으로 안아 주실 수는 있을지 모르겠다.

하지만, 달님이 그에게 사랑을 내주시는 존재라면,

그의 이런 일방적인 원망은 사뭇 송구스럽고 외람되다.

‘엄마와 아이’ 간의 포유(哺乳)의 관계에서도,

젖이 모자라면 아이는 보채며 투정을 부린다.

자라면서도 아이는 어미에게 끝없이 일방적(one way)으로 갈구(渴求)한다.

‘보챔과 투정’은

아이의 주체적 욕망의 외적 형식인 게다.

이를 우리는 ‘어리광’으로 부른다.

어린애의 어리석음이니, 어린+미침(狂) = 어리광이요,

어린애의 생존을 위한 드러냄의 표식이니, 곧 어린 아이의 빛(光) = 어리광인 게다.

달빛 속에서 명상을 한다면,

나는 어리광을 피우고 싶지 않다.

내가 할 수 있는 일이란, 그 빛의 세례를 받아 그 안에 그저 안길 수 있을 따름이다.

그러하니, 감히 참람스럽게 달빛을 탐하여 마실 수가 있겠는가?

내 영혼을 자애로운 달님에게 그저 맡길 수밖에 더 할 수 있는 게 그 무엇이랴.

거기 그저 안길 뿐인 것을.

내가 달빛 젖은 숲길 속에 현재 존재하고 있을 뿐인 것.

바로 그 현존재(現存在)의 형식 안에서 달님을 맞는 것이다.

그 형식 속에 내가 온전히 놓여 있다는 사실,

그것이 구원이라면 구원이요,

기도라면 기도일 것이며,

합일이라면 합일이라고 부를 수 있다.

예컨대, 기도(祈禱)란 간절히 구하는 것(懇求)이 아니라,

나를 내던지는 행위여야 한다.

내 존재의 항아리 속에 든 찌꺼기를 마지막까지 깨끗이 가셔 부어내는 작례(作禮),

내 소망까지 버리는 자리, 그 끄트머리로 나를 이끌어 광야로 떠나는 순례(巡禮).

그 여로(旅路)에 달님이 지켜보시리라.

그러하기에 그 떠난 길은 가시밭 길 고행이지만,

한편 자애로움이 은은히 흐른다.

대자대비(大慈大悲)란 말은 慈 + 悲이니,

거기엔 고해(苦海)에 든 중생을 향한 깊은 슬픔이 흐른다.

반면 달님의 자애(慈愛)는 慈 + 愛라,

애달픈 모성적 사랑이 젖빛으로 촉촉이 젖어 있음이다.

그러하니, 자애란 내가 구하는 것이 아니다.

그녀가 즉 달님이 내게 주시는 것이라,

감히 달빛을 내가 마신다고 하는 그 대상이 아니다.

아니, 달님은 미쳐 준다는 의식조차 없다.

그저 그날, 그 자리에, 임재(臨在)하셨을 뿐인 게다.

그러하기에 그를 자애라고 부르는 것이다.

주고받음, 수수(授受)를 여읜 관계형식을 자애라고 불러야 마땅한다.

대자대비도 마찬가지다.

부처가, 관음이 뭇 중생에게 베푸는 형식이 결단코 아니다.

부처님前에 빌고, 관음 명호를 읊는다고

자비가 내게 임하는 것이 아니다.

그대가 무엇인가 구하는 순간, 그 자리를 훼(毁)하고 있는 것이다.

내가 나를 위해 비는 그 자리는,

동시에 남을 버리고 있는 자리이기도 하다.

도대체 이런 자리에 부처가, 관음이 오실 까닭이 계시겠는가?

부처의 위신력(威神力)이 아무리 큰들,

관음의 손이 천개가 넘어 억만개가 된다한들,

林林總總 千人千心. 萬人萬心.

(임임총총 천인천심, 만인만심)

숲도 총총, 천인에 천가지 마음이요, 만인에 만인의 마음일지니,

그 개별 원망(願望)의 자리에 모두 임할 수 없다.

기독교의 기도(Prayer)라는 형식도 구제(Alms)와 짝을 이룬다.

나를 향한 기도가 있다면, 남을 향한 구제가 벗하고 있음이다.

한편에서 기도하고, 한편에선 구제하는 그 양단을 넘은,

동시부재(同時不在)의 현장이라야 혹이나 달님이 계실런가?

그러하기에 달빛 은총은 기도와 구제란 형식으로는 차마 만나지 못한다.

개를 좋아하는 사람은 탐하여 개고기를 먹지만,

개를 사랑하는 사람은 그 머루같이 까만 눈 속으로 그저 잠길 뿐.

사랑스런 것은 연못처럼 그윽하니 잔잔하며,

그리운 것은 달님처럼 구름에 언뜻 숨어 계시다.

요즘 가을 가뭄이 심하다.

낮에 밭에 가면 땅이 푸석푸석 물기 하나 없다.

그럼에도 불구하고 용케도 식물은 시들지 않고 자라고 있다.

변변한 비 한 방울 맞지도 못하고 수개월 식물이 죽지 않고 버티는 까닭은 무엇인가?

아무리 건조한 날씨라도,

아침에 일어나면 풀잎엔 이슬이 맺혀 있다.

아침에 기온이 내려가면 공기 중에 포함되어 있던 습기가 이슬로 맺힌다.

이슬이 맺히는 온도를 이슬점온도(dew point temperature)라고 하는데,

공기중의 습도량과 밀접하게 관련되어 응결 온도가 결정된다.

얼지도 않고, 수증기로 변하지 않을 그 자리.

그러하니 계절을 떠나 새벽녘엔 필경 이슬이 맺힌다.

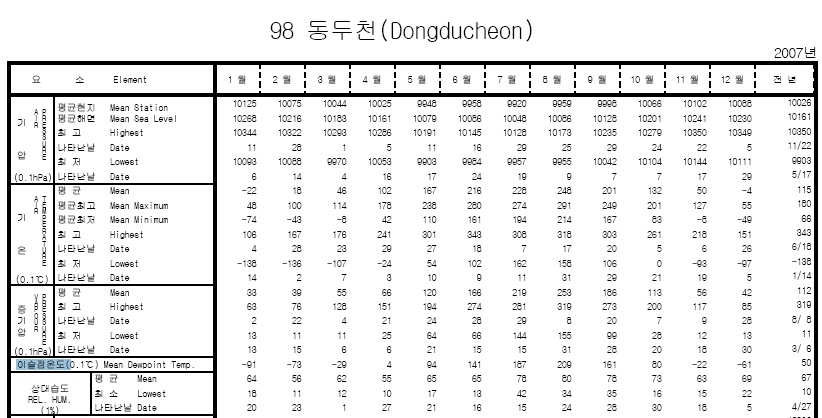

나는 전곡 지역에서 농사를 짓고 있지만, 이 지역엔 기상청 지점이 없다.

해서 부득이 인접지점인 동두천 기상자료를 참고하고는 한다.

자료를 보면, 이 지역 2007년도 10월 최고 기온은 26.1도, 최저 기온은 0도고,

이슬점온도는 8도다.

아무리 건조한 대지라 하더라도, 새벽녘엔 이슬이 내리는 것이다.

아니 보다 정확히는 사람들이 이슬을 새벽에 발견할 뿐이리라.

실제 이슬은 상대적으로 따뜻하고 습한 공기가 야간의 복사냉각에 의해

이슬점 온도 이하로 낮아진 지표면으로 내려올 때 발생한다고 한다.

그러므로 바람이 약하고 맑은 날 밤일수록 냉각이 심해서 이슬이 맺히기 쉽다한다.

이 이슬점 온도라는 게,

낮에서 밤으로 진입하는 경계 또는 밤에서 낮으로 바뀌는 언저리에 가까우니,

살제 이슬은 밤새도록 만들어져 있을 것이다.

그러다, 기온이 0도 이하로 떨어지면 서리가 된다.

대체로 박명(薄明) 언저리 새벽녘, 아침 햇살이 비추기 시작하는 전후라면,

그게 곧 사람들이 기상하여 활동는 시간대이니,

맺혀진 이슬이 아직 햇빛을 받고 기화하기 전까지,

풀잎에서 영롱한 모습으로 남아 있는 것이리라.

바로, 이 이슬을 받아 식물은 아무리 가뭄이라도 갈증을 달랠 수 있는 것이다.

나는 이슬을 이런 건조한 기상학적 설명이 아니라,

실인즉 내 식대로 이리 이해한다.

이슬은 ‘달의 눈물’이다.

모든 생령이 잠든 한밤중 월광(月光)은 그리움과 꿈을 교직(交織)한다.

숲길은 이내 젖빛 몽환(夢幻)의 세계에 젖어든다.

새벽에 달님은 눈물을 풀잎에 남기시고 서편 하늘로 사라진다.

가뭄에 타는 식물들을 위해 달님은 기어이 눈물을 떨구신 게다.

이 자애로움이라니.

생텍쥐페리의 소설 ‘인간의 대지’에 보면,

사막에 불시착한 주인공이 천에 고인 새벽이슬을 받아 갈증을 달래는 장면이 나온다.

물이 흥청망청할 때는 모른다.

사막에 쳐해 있거나,

가뭄이 들어야 비로소 안다.

무엇을?

이슬이 달님의 자애로운 눈물이라는 것을.

옛 사람들은 매일 같이 달님을 보며 살아간다.

월창(月窓), 월색(月色), 항아(姮娥), 월백(月魄), 달떡, 달맞이 ...

달에 관련된 말들의 쓰임이 풀잎처럼 곁에 흔하디흔했다.

하지만, 도시에 사는 우리 현대인들은 일 년 내내 달 한번 제대로 쳐다보지 못하고 산다.

달을 잊은 사람들이라니.

정읍사(井邑詞)

달하 노피곰 도샤,

어긔야 머리곰 비취오시라,

어긔야 어강됴리,

아으 다롱디리,

져재 녀러신고요,

어긔야 즌를 드욜셰라,

어긔야 어강됴리,

어느이다 노코시라,

어긔야 내 가논 졈그셰라,

어긔야 어강됴리,

아으 다롱디리.

시 역시 달이 등장하지 않으면, 이리 아름다울 수 없다.

시인은 그리하여 물에 비친 달을 따려다가 물에 빠져 죽기까지 하지 않는가 말이다.

불시착(不時着).

때 없이 홀로 떨구어졌을 때라야, 가까스로 달님을 만날 뿐,

이젠, 우리 곁에 달님이 남아 계시지 않는다.

달님이 부끄러워 숨어 계시온 게 아닐진대,

우리네 살림 형편은 이리도 부끄럽다.

男不拜月, 女不祭竈 (남불배월 여부제조)

이 말뜻은

“남자는 달에게 절하지 아니하고,

여자는 부뚜막(神)에 제사를 지내지 않는다.”라는 것인데,

(※ 남성은 陽인즉 陰인 달에 배례하지 않는다.)

이즈음은 어떠한가?

bongta만 하더라도 사내인데,

이리 달에게 한껏 경배를 들이고 있지 않음이며,

부뚜막 설거지를 마다하지 않고 있질 않은가 말이다.

아, 곱게 쪽진 머리로 대청마루에 앉아 휘영청 밝은 달을 맞이하는 아낙은 어디 갔음이며,

월심(月心) 긷는 지어미는 어디매로 사라졌는가?

(※ 참고 글 : ☞ 2008/02/27 - [소요유] - 야반삼경(夜半三更) 문빗장 - 자정수(子正水))

어즈버, 실월(失月)의 계절이 사뭇 시리고뇨.

지난 주말,

나는 언덕에 서서 만월을 향해 익어가는 달님을 보며,

달의 눈물을 훔치다.