상(象)과 형(形) - 補

앞의 글 ☞ 2008/07/11 - [소요유] - 상(象)과 형(形)과 관련되어 보충 글을 덧붙인다.

먼저 생텍쥐베리의 어린왕자에 나오는 이야기를 소개한다.

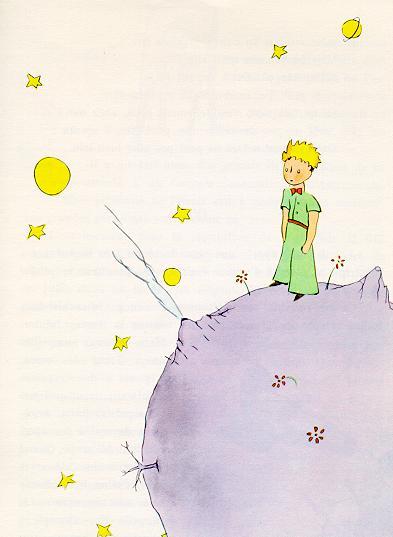

어린왕자 -생텍쥐페리

내가 이 책을 한 어른에게 바친 것에 대해

혹시 이 책을 읽게 될지도 모를 어린이들에게 용서를 구한다.

내게는 그럴만한 중요한 이유가 있는데

그것은 내가 이 세상에서 사귄 가장 훌륭한 친구가 이 어른이었기 때문이다.

또다른 이유는 이 어른이 모든 것을,

어린이들을 위해 쓰여진 책들까지도 다 이해할 줄 안다는 것이다.

세번째 이유는 그가 지금 프랑스에 살고 있는데

그는 그곳에서 추위와 굶주림에 지쳐 있다는 것이다.

그는 정말 위로를 필요로 하고 있고 용기를 북돋아 주어야 한다.

이 모든 이유들이 충분치 않다면,

나는 이 책을 어른이 되기전 그의 어린시절에 바치고 싶다.

어른들도 처음에는 모두 어린이들이었다.

그러나 그것을 기억하고 있는 어른들은 별로 없다.

그래서 나는 헌사를 다음과 같이 고쳐쓴다.

- 어린시절의 레옹 베르트에게.

The Little Prince - Chapter 01

Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book,

called True Stories from Nature, about the primeval forest.

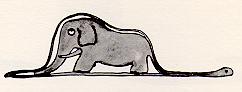

It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal.

Here is a copy of the drawing.

내가 여섯 살 때에 '자연의 진실'이라는 제목의 원시림에 관한 책속에서

기막힌 그림을 하나 본 일이 있다.

그것은 보아 구렁이가 어떤 짐승을 집어 삼키고 있는 그림이었다.

아래의 그림은 그것을 그대로 옮겨 그린 것이다.

In the book it said:

"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it.

After that they are not able to move, and they sleep through the six months

that they need for digestion."

그 책에는 이렇게 적혀져 있었다.

'보아 구렁이는 먹이를 씹지도 않고 통째로 삼켜 버린다.

그리고는 움직일 수가 없게 되어, 그것을 소화하느라 반년 남짓 동안 잠을 잔다.'

I pondered deeply, then, over the adventures of the jungle.

And after some work with a colored pencil

I succeeded in making my first drawing.

My Drawing Number One. It looked something like this:

나는 그래서 밀림 속에서의 모험에 대해 한참 생각해 보고 난 끝에

색연필을 가지고 내 나름대로 내 생애 첫 번째 그림을 그려 보았다.

나의 그림 제 1호였다. 이것은 이런 그림이었다.

I showed my masterpiece to the grown-ups,

and asked them whether the drawing frightened them.

But they answered: "Frighten? Why should any one be frightened by a hat?"

나는 그 걸작품을 어른들에게 보여주면서 내 그림이 무섭지 않느냐고 물었다.

그들은 "모자가 뭐가 무섭다는 거니?"하고 대답했다.

My drawing was not a picture of a hat.

It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant.

But since the grown-ups were not able to understand it,

I made another drawing: I drew the inside of a boa constrictor,

so that the grown-ups could see it clearly.

They always need to have things explained.

My Drawing Number Two looked like this:

내 그림은 모자를 그린게 아니었다.

그것은 코끼리를 소화시키고 있는 보아 구렁이었다.

그래서 나는 어른들이 알아볼 수 있도록 보아 구렁이의 속을 그렸다,

어른들은 언제나 설명을 해주어야만 한다. 나의 그림 제 2호는 이러했다.

The grown-ups' response,

this time, was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors,

whether from the inside or the outside,

and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar.

That is why, at the age of six,

I gave up what might have been a magnificent career as a painter.

I had been disheartened by the failure of my Drawing Number One

and my Drawing Number Two.

Grown-ups never understand anything by themselves,

and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them.

어른들은 속이 보이거나 보이지 않거나 하는 보아 구렁이의 그림들을 집어 치우고

차라리 지리, 역사, 계산 그리고 문법 쪽에 관심을 가져 보는 게

좋을 것이라고 충고해 주었다.

그래서 나는 여섯 살 적에 화가라는 멋진 직업을 포기해 버렸다.

내 그림 제1호와 제2호가 성공을 거두지 못한데 낙심해 버렸던 것이다.

어른들은 언제나 스스로는 아무것도 이해하지 못한다.

자주자주 설명을 해주어야 하니 맥빠지는 노릇이 아닐 수 없다.

So then I chose another profession, and learned to pilot airplanes.

I have flown a little over all parts of the world;

and it is true that geography has been very useful to me.

At a glance I can distinguish China from Arizona.

If one gets lost in the night, such knowledge is valuable.

그래서 다른 직업을 선택하지 않을 수 없게 된 나는 비행기 조종하는 법을 배웠다.

세계의 여기저기 거의 안 가본데 없이 나는 날아 다녔다.

그러니 지리는 정말로 많은 도움을 준 셈이었다.

한번 슬쩍 보고도 중국과 애리조나를 나는 구별할 수 있었던 것이다.

그것은 밤에 길을 잃었을 때 아주 유용한 일이다.

In the course of this life I have had a great many encounters

with a great many people who have been concerned with matters of consequence.

I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately,

close at hand. And that hasn't much improved my opinion of them.

나는 그리하여 일생 동안 수없이 많은 점잖은 사람들과 수많은 접촉을 가져 왔다.

어른들 틈에서 많이 살아온 것이다. 나는 가까이서 그들을 볼 수 있었다.

그렇다고 해서 그들에 대한 내 생각이 나아진 건 없었다.

Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted,

I tried the experiment of showing him my Drawing Number One,

which I have always kept.

I would try to find out, so, if this was a person of true understanding.

But, whoever it was, he, or she, would always say:

조금 총명해 보이는 사람을 만날 때면 나는 늘 간직해 오고 있었던

예의 나의 그림 제1호를 가지고 그 사람을 시험해 보고는 했다.

그 사람이 정말로 뭘 이해할 줄 아는 사람인가 알고 싶었던 것이다.

그러나 으레 그 사람은 이렇게 말했다.

"That is a hat."

"모자군"

Then I would never talk to that person about boa constrictors,

or primeval forests, or stars. I would bring myself down to his level.

I would talk to him about bridge, and golf, and politics, and neckties.

And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man.

그러면 나는 보아 구렁이도 원시림도 별들도 그에게 이야기하지 않았다.

그가 이해할 수 있는 이야기를 했다.

브리지니 골프니 정치니 넥타이니 하는 것들에 대해 이야기하는 것이다.

그러면 그 어른은 매우 착실한 한 청년을 알게 된 것을 몹시 기뻐했다.

나는 앞의 글에서

“상(象)이란 구체적인 물형의 이면에 숨어 있는 원리를 찾아 이를 추상화한 것”

이라는 말을 했다.

추상(抽象)이란 말에도 상(象)이 들어가 있으니 동어반복이 되고 말았다.

추(推)란 ‘밀추’이니 밀어 낸다는 뜻이 일반적이다.

하지만, 멧돌 같은 것으로 갈아낸다든가, 하여 추출 즉 뽑아낸다라는 뜻도 갖고 있다.

여기서는 뽑아낸다라는 뜻으로 새겨야 한다.

상(象)은 ‘코끼리상’이니 추상(抽象)이란 곧 코끼리를 뽑아낸다라는 뜻이 된다.

어린왕자에서는 어른들은 하나같이 오로지 그림에서 모자만을 본다.

이는 눈 가진 사람은 누구라도 할 수 있는 형(形)만을 본다는 말이다.

하지만, 어린아이는 그 안에 코끼리가 들어 있음을 안다.

눈에 보이는 현실 안쪽 깊숙한 곳에 숨어 있는 사물의 이치, 우주의 실상을

동심(童心)은 바로 볼 수 있음인가 ?

흔히 얘기 하듯이 어린 아이는 때가 묻지 않은 순수한 마음을 갖고 있으니,

그러한가 ?

사실 나는 동심이 비교적 순수하다는 데는 동의하지만,

마냥 지고지순하다고 생각하지 않는다.

이에 대한 의론은 본론과는 다른 주제이니,

혹 다음 기회가 있다면 다루어 보기로 하고 여기서는 그냥 예서 그친다.

어른들끼리 자리하고 앉으면,

‘돈’, '주식', ‘부동산’, ‘옷’, '음식', ‘여자’, ‘남자’, ‘정치’, '골프' ...

이들을 뭉뚱그리면 이내 ‘모자’로 대표되는 그것 외에는 더 이상 나눠 대화할 꺼리가 없다.

이게 마냥 그르다라는 것이 아니다.

그 이내(以內)의 정체(停滯), 이상(以上)의 부재(不在)에 대한 식상(食傷)이랄까 ?

또는, 애지(愛知), 경이로움, 모험, 일탈을 꿈꿀 수는 없는가 ?

하는 동경과 의문이 때로 병발(竝發)하곤 한다.

어느 사이트이건 간에, 구석진 한 모퉁에서나마,

코끼리를 더듬는 모습을 보게 되면 박하사탕 씹듯 기분이 화해지며 반갑다.

그렇다. 군맹무상(群盲撫象)일지언정 이런 이들이 아직 남아 있는 현장을 목격하는 것은

내겐 놀라운 기쁨이기도 하다.

욕심에 허갈진 사나운 무리가 가득한 세상 천지에 설혹 군맹이라한들

이런, 목이 길어 슬픈 족속, 눈이 아름다와 못내 슬픈 사슴 같은 이들이

아직도 이 황량(荒凉)한 거리에 남아 있다는 사실이

적지 아니 위안이 되는 것이다.

***

***

나는 다른 편에 있어 보지 못했지만,

얼마전에 밭에 '고라니'가 출현했다.

시내로부터 그리 멀지도 않은 곳인데도,

한적한 군부대를 끼고 돌아 도로를 건너온 것이다.

가근방 모두를 둘러보아도 제초제의 공략을 받지 않은 곳이 거의 없으니,

풀이 무성한 이곳으로 원행을 한 것일까 ?

땅콩 싹과 상추 순을 따먹은 흔적이 남아 있다.

그래 먹을 수 있는 만큼 실컷 먹거라.

그를 보자니 슬그머니 웃음이 일고 만다.

뭣도 모르고 철없이 여유롭게 미소를 짓고 있으니,

나는 아금받은 농부가 되려면 아직 한참 멀었다.

아니, 조만간 저들에게 매정한 이웃이 될 날이 성큼 가깝게 다가오고 있지나 않은가 ?

나도 잘 모르는 그 순간까지나마, 내가 고라니와 함께 미소를 지을 수 있음은,

정녕 행복일까 아니면, 고스란히 유예된 슬픔일까 ?

장마철 한 웅큼 파인 웅덩이에 고인 물처럼, 며칠 후 이내 마르고마는 그런 한줌의 유예 말이다.

다음 해 봄에는 그들이 위험을 무릅쓰고 이곳까지 오지 않아도 되도록,

그들 서식지 가까운 곳에 콩이든, 땅콩 등속을 뿌려 새싹들이 자라도록 할 작정이다.

그 새싹을 먹으면서 고라니가 지난 해 나의 묵은 미소를 기억해낼까 ?

그런데, 이걸 왜 그에게 묻는가 ?

정작은 아마도 내게 물어져야 할는지도 모른다.

고라니라한들 사슴과 그리고 코끼리와 무엇이 다른가 ?

###

###

댓글모음

| [1/6] jjjjj | IP xx.xx.xx.♡♡♡ 작성일 2008년07월26일 01시20분52초 | |

| ||

| [2/6] bongta | IP 2xx.xxx.xxx.♡♡♡ 작성일 2008년07월28일 17시45분55초 | |

| ||

| [3/6] Jd | IP xx.xx.xxx.♡♡♡ 작성일 2008년07월29일 11시53분25초 | |

| ||

| [4/6] bongta | IP 2xx.xxx.xxx.♡♡♡ 작성일 2008년07월29일 21시07분32초 | |

| ||

| [5/6] Jd | IP xx.xx.xxx.♡♡♡ 작성일 2008년07월30일 02시27분26초 | |

| ||

| [6/6] bongta | IP 2xx.xxx.xxx.♡♡♡ 작성일 2008년07월30일 19시13분46초 | |

| ||

'소요유' 카테고리의 다른 글

| 낭중지추(囊中之錐) (0) | 2008.07.24 |

|---|---|

| Christian the lion (0) | 2008.07.24 |

| 빗소리 (2) | 2008.07.20 |

| 마구니 (0) | 2008.07.14 |

| 무소의 뿔처럼 혼자서 간다. (0) | 2008.07.14 |

| 허리를 낮춰라. (1) | 2008.07.12 |